人混みを縫うように歩いた。皆が忙しそうに、通り過ぎていく。

「こんにちは」

声をかけても反応がない。ロォルのことなど、そこにいないものとして通り過ぎていく。

「……」

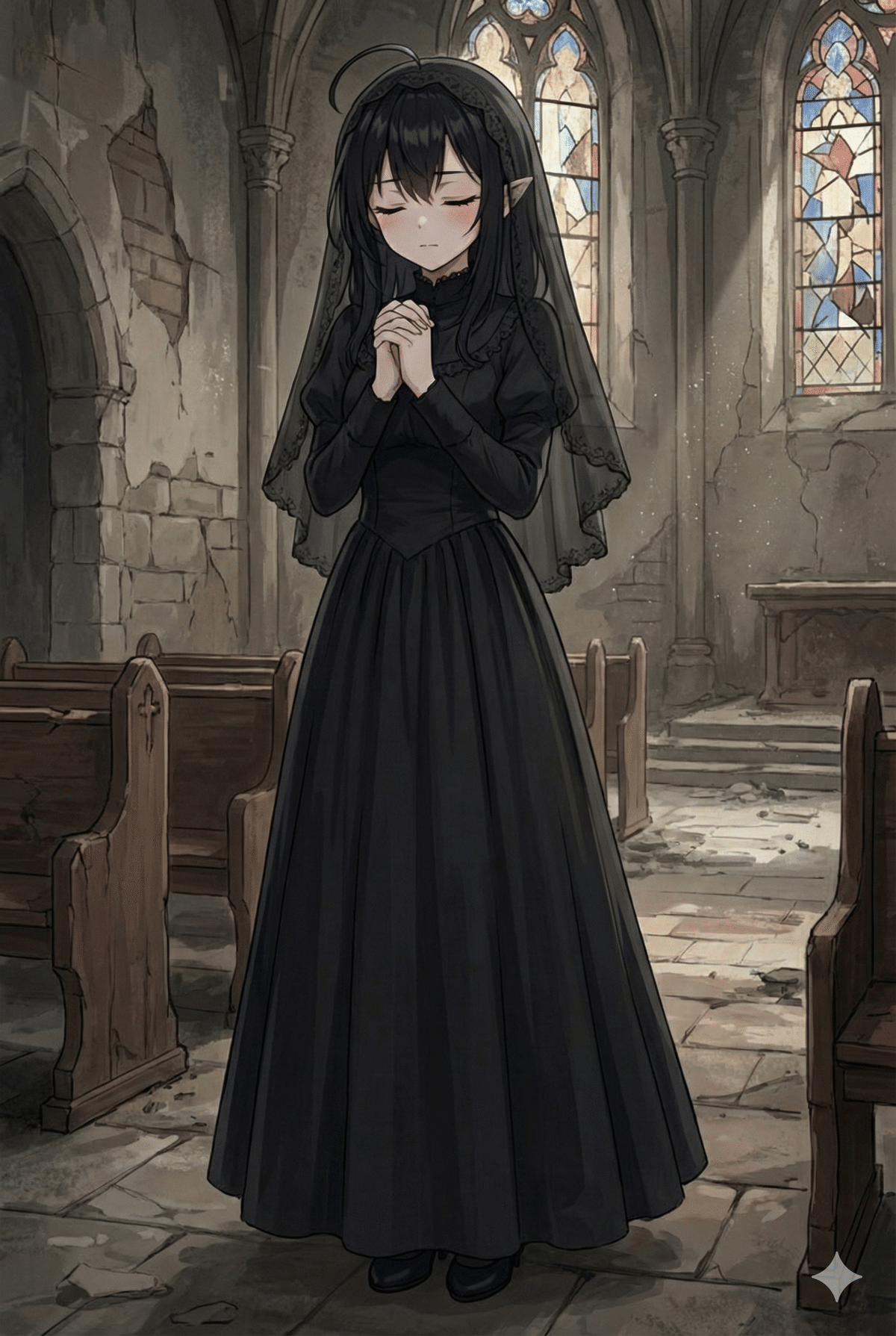

ロォルの足は止まった。慣れては来たが、時々寂しさを感じることがある。兄の言う通り、今の時代に自分を認識できる者は稀なのだろう。

擬態した姿なら、人間が視認できることをロォルは知っている。ここで化身したら、どんな騒ぎになるのだろうか。そんな破滅的な考えが、頭をよぎった。

「するわけないですけどね」

鳥の姿のまま元に戻れず、鬱々とした日々を過ごしたロォルは必要な時以外は鳥の姿になる気はない。

そのとき、頬に冷たさが走った。

「あっ」

見上げると、ちらちらと雪が降りてきていた。

久しぶりに見た。故郷の島にはよく降っていたが。

「……うん、がんばろ」

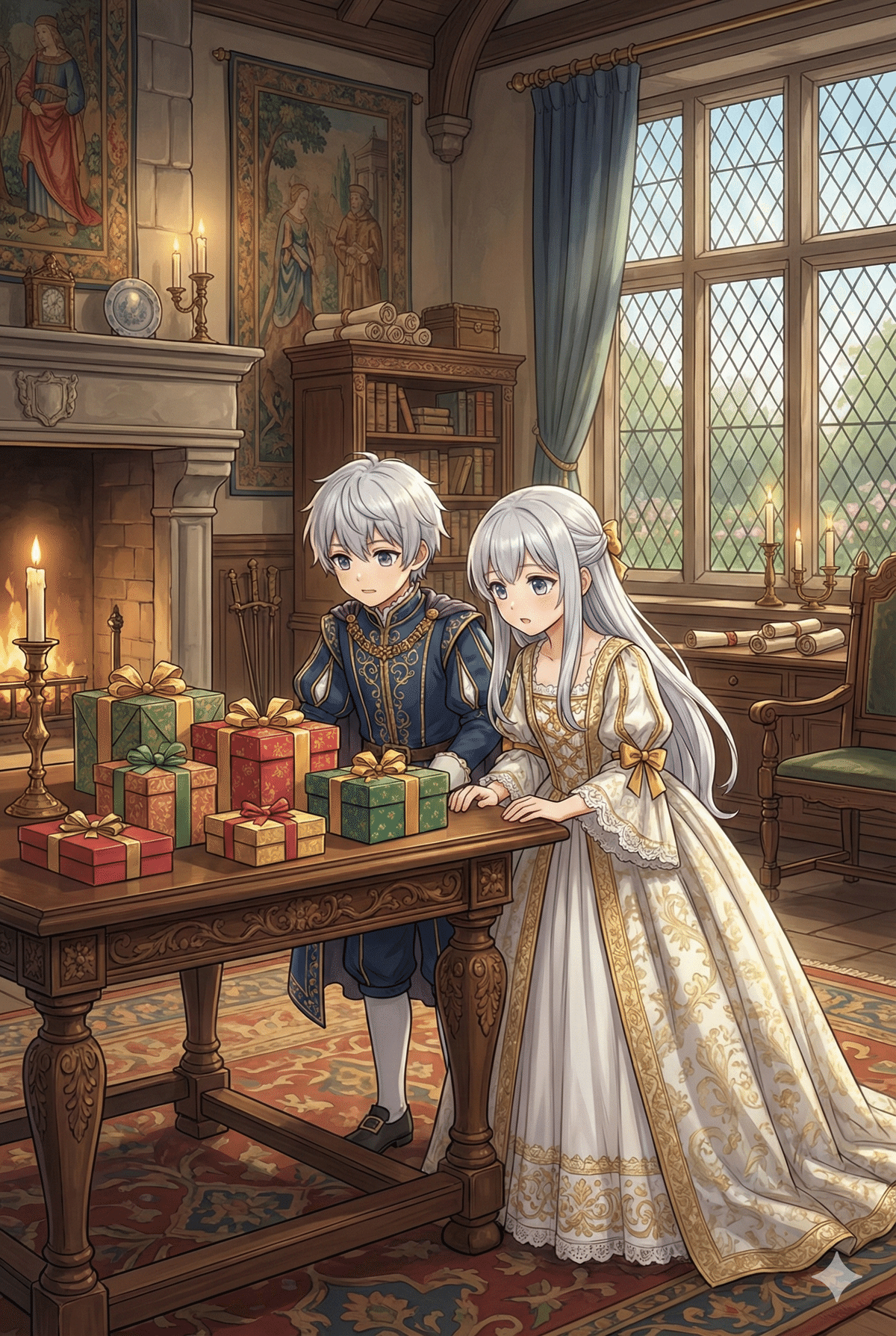

故郷を思い出したら、一緒に兄の顔を思い出した。この空の続くどこかで、自分と同じように頑張っているはずの兄の顔を思い出したら、元気が出てきた。

そんな兄に負けないように。

心なしか浮かれた足取りで、ロォルは再び人の波の中へ飛び込んでいった。

【本編はこちらから】

プロローグ

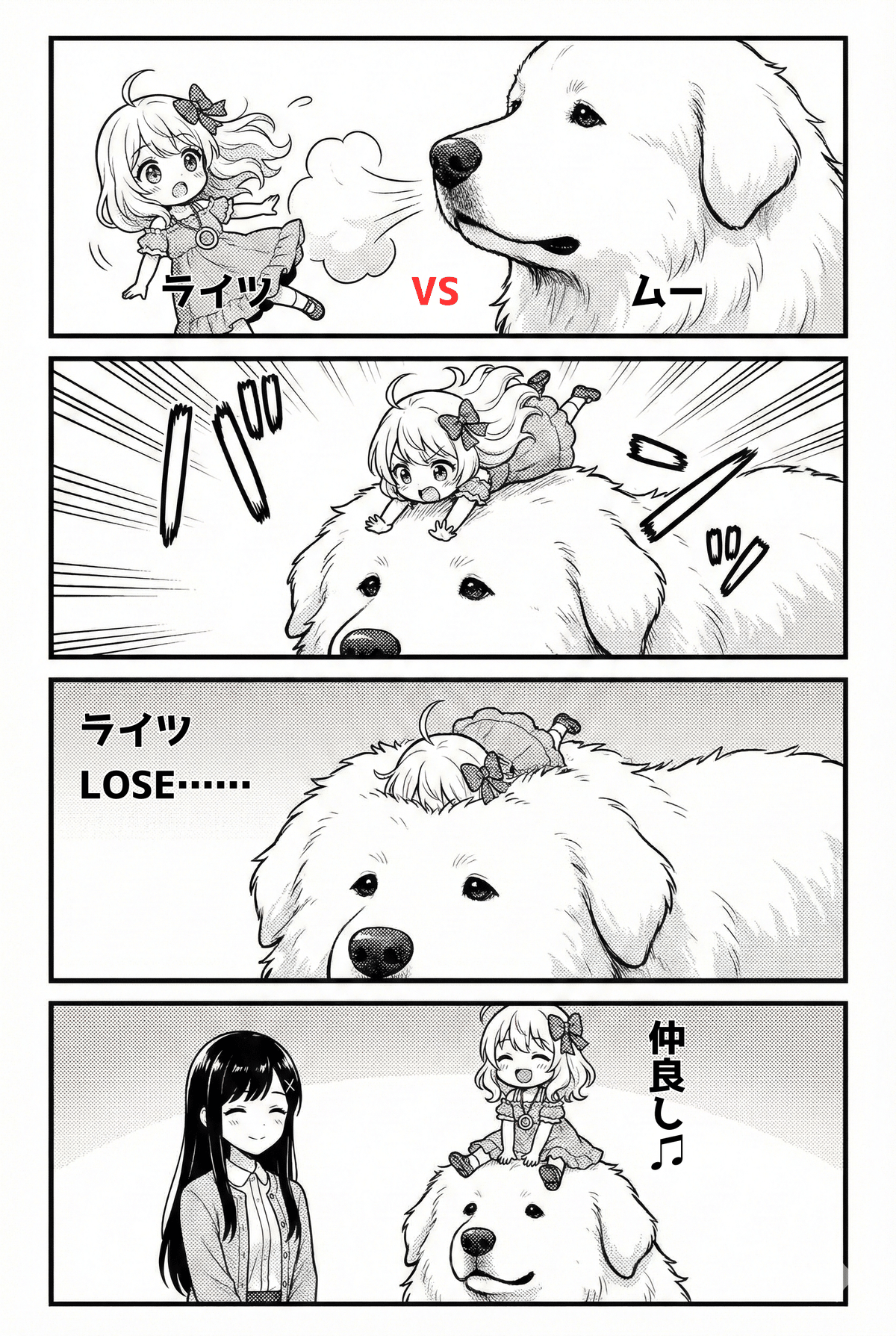

星使い ティンクル・ライツ ~願いは流星とともに~/想兼 ヒロ - カクヨム

想兼 ヒロ