創作する時に妄想するオープニングアニメの歌詞です。

何度も言いますが、皆するよね?

本当にしないの?

彼女は異様に空いた電車の中で疲れと嫌な思い出に苛まれていた。車両の隙間から無数の目が現れ、黒い影が彼女に近づいてきた。彼女は恐怖に震え叫び声を上げる。その話は実は友人たちの合宿での怖い話だったが、実際に黒い影が現れ、最後に語り手は扉をしっかり閉めるよう警告する。

まずは「小説家になろう」でネット小説大賞運営チームからいただいた自作への感想をご紹介。

幻遊剣士~理想と現実の狭間に~ https://t.co/kEpIZqkybp #narou #narouN8442DT

— 想兼 ヒロ@幻想旅記 (@gensoryoki) July 1, 2024

続き書いてます。

色々と再開させたい。

まさに題名通り、理想と現実の狭間で足掻くシルクの指揮官としての才能の高さと個人としての確固たる信念、そして、常識にとらわれない英雄と呼ぶに相応しい資質にワクワクしながら読み進めました。

国家、民族に宗教、歴史と非常に細かな世界観で軍人など戦争に携わる登場人物が殆どにも拘らず、生活まで想像が膨らむようですね。

実際に起きてからならば確かに納得ができる雰囲気があるのですが、読んでいる当初は予想をしていなかったので、反乱を起こしたときには鳥肌が立った次第です。

アゼルとミィナの相性がよさそうだと思っていたのでそれが実現して嬉しかったです。

今後の活動を応援しております。

ネット小説大賞運営チーム

いただいた感想は全て嬉しいものですが、おそらく初めて世界観について褒めていただきました。昔、買った本で歴史的な事実も交えながら空想世界をどう創るかの参考になるものがありまして。そこで勉強した知識を使ってます。

(表紙見るとこれじゃない気がするけど、中身見るとこれかなぁ。その本、引っ越しの過程で無くしたんだよなぁ……。惜しいことをした)

感想にもある通り、軍人中心のお話なので生活系に関しては別に使わなくて良いし、実際に使ってない設定ばかりなのですが、そのに言及していただいて嬉しかったのを覚えています。

その中から、物語の舞台ヴェレリア王国の宗教をピックアップしてお話ししたいと思います。

主人公シルク達が生きている世界は、多数の神々が関わって創り出したものです。特に物語に関わってくるのは天界の七神と呼ばれる光、星、月、風、雷、炎、水の神々です。

彼らは一度、協力して人間達の世界から魔界の住人を追い出したことにより、人々に祀られています。

ちなみに「光の神」とか「我が神」とか呼ばれて固有の名詞はありません。シルク達の世界でそれぞれの単語を意味する言葉で呼ばれてて、それを日本語に訳している感覚なので。

ヴェレリア王国の東にあるテンフート山の麓、光神教会を中心とした王国の正教。王国自体の発祥が光の神に選ばれた英雄が初代の国王であるため、厚く保護されている。

秘密主義、神秘主義であり修行により神に近づくことが目標。熱心に信仰している者が多いが、中にはその秘匿性故に権力争いに腐心している悪徳も存在する。

僧侶としての能力は高いものの、外の世界への干渉は少ない。一度山に入ったら、生涯出てこない者が多い。

ヴェレリア王国だけでなく、アルシリア大陸各地に教会が点在している。願望、想いの実現といった分かりやすい教義で庶民からの人気は高く、地元の人々に運営は支えられている。

教会によって規模や方針は様々。一部、能力が高い者は各地の教会を巡り修行をする。そうして、ある程度は連携をとることで星神教の教えを守っていこうとしている。

ヴェレリア王国北部の少数民族、アルテ族が共有している死生観。

アルテ族の始祖、武神と呼ばれる存在が語った死後の世界。それが楽園。勇ましく、戦いで散っていった者は英雄として楽園に招かれる。

武神はこう語った。アルテが滅びるとき、再び戦士として舞い戻り、アルテを復興させる為に戦う。楽園に招かれた戦士は、武神と共に、その日が来ぬよう願いながらも、自身の英気を養っているとされている。

過去に実在した人物を神格化する彼らの考え方は、神に近づこうともがいている光神教会としては邪教に等しく、考え方を同じくするヴェレリア王国からも疎まれる原因になっている。

こんな感じです。

また機会があったら、話しますね。

自創作で出てくる妖精族の話をしますね(唐突)

そいつらがメインのお話はこちら。

人間よりは幻想に近く、精霊よりは現実に近い存在。

その曖昧さから、妖精族の中でも仲がいい種族と仲が悪い種族もある。人間にかなり近くて家庭すら持っている者もいれば、人には知覚できない精霊に近すぎる存在もいる。

細やかではあるが、おおざっぱに言うと基本的に「光」か「闇」のどちらに近いかで性質が決まる。

精霊に近いので人よりノーリスクで精霊魔法を使うことができることがメリット。逆にデメリットは同じく精霊に近いために環境の変化にすこぶる弱い。

ここからは、実際に創作に登場させたことのある妖精族の話。

手のひらサイズ。2対の翅をもつ。か弱い存在であるが、精霊に近いために他の妖精族には難しい術も容易にこなす。

よく言えば高潔、悪く言えば潔癖。「闇」の存在は躍起になって消し去ろうとし、「光」と「闇」が中途半端に混じった者には軽蔑の眼差しを送る純血主義者が多い。

身内以外は毛嫌いするが、一回身内に取り込んだ者に対しては非常に強い絆を結ぶ。

要は、ツンデレ極まれり。

前述の「星使いティンクル・ライツ」の主人公、ライツが属する妖精族。

外見は「光」に近く、内面は「闇」に近い。幼体と成体が完全に分かれていて、幼体は良くも悪くも色々なことを学習し吸収することで、成体となって完成する。成体の翅の色は個人によって違い、その者の力の特性を示す。

かつて、この種族から生まれた特異個体は「星使い」と呼ばれ、どの属性も十二分に使いこなすことで妖精界全体の危機を救い、伝説として語られている。

まさに混沌。姿形も色々、性格も色々。共通することは自由を好み、秩序を嫌うこと。

唯一従うのは自身より強い力を持つ者が示す理だけ。ただその強さの基準も個体それぞれ。

人に良くも悪くも近く、人に災厄を振りまく存在もいれば、気に入って祝福を与える個体もいる。どちらも、自分が楽しんでいるだけだが。

こんな感じ。

また、機会があれば紹介します。

自分の創作はキャラクター先行なので、キャラを動かしながら物語を作っていきます。その過程で、いつも自分の創作がアニメ化された時のオープニング映像を妄想したりします。

皆、するよね? え、しない?

以下は、「神妖装姫」と名付けた未発表のお話で考えたオープニングアニメで流れる歌をイメージした歌詞です。

考えている時が一番楽しい。

ちゃんと書けるようになるのはいつだろうか……。

この胸に残る傷 癒える日がくると

根拠の無い希望が 今は救いで

痛みごと握りしめた決意の拳

汚れのない瞳が 悪意を貫く

伸ばした手は きっと届きはしない

それでも、まだ 諦めるには早すぎるから

朱き血潮が途絶える前に

全てをつかみ救いたい

誰にも言えない悲しみ秘めて

孤独な空に夢を描いた

鮮やかに夜を染め上げる

この手の温もり 離さないから

人から聞く思い出 振り返ろうとも

消えてしまった足跡 辿ることできず

嘆きたい感情さえ残っていない

だから、「今」を無くしたくないよ

「おかえり」と私を 迎えてくれる人を

失うこと それが一番怖いから

握った拳をただ真っ直ぐに

想いの全てをぶつけていく

君と出会った奇跡を噛みしめて

何度倒れ傷ついても

瞳は絶えず輝いて

ここにいるよ、と笑い続ける

私の炎が消えそうなとき

君の笑顔を思い出すよ

あの日託された想いは

私の中で今も燃え続けている

朱き血潮が途絶える前に

全てをつかみ救いたい

誰にも言えない悲しみ秘めて

孤独な空に夢を描いた

鮮やかに夜を染め上げる

この手の温もり 離さないから

きっと、明日を 掴んでみせるから

プロ野球、巨人伝説の選手、王貞治。世界のホームラン王と呼ばれた彼が記録した年間55本の本塁打。長い間、その記録を超える人がいませんでした。

そのため、プロ野球選手として背番号55を背負う選手にはその記録を超えてほしいという願いが込められてました。

……まぁ、それも昔のこと。

今の記録はバレンティン選手の年間60本塁打。

それでも背番号55は特別な番号。個人の勝手な思い入れですが、強打者が背負うからこそふさわしい番号。気にせず「空いてるから」という理由で投手に渡す監督には「ん~」と唸ったものです。

自分は幼いころ、背番号55にすさまじく強い憧れを抱いていました。当時の図工で作った作品には、背番号55の選手を題材にしたものが溢れていました。

自分達の世代でいえば、背番号55は海を渡ったヤンキースの四番打者が一番有名でしょう。ただ自分が描く55番の選手には青が多く使われていました。

故郷の英雄に憧れて海を渡り、ブルーのユニフォームを身にまとった台湾の青年。

自分の少年時代は、彼への憧れ一色でした。

そのきっかけは、初めて見に行ったプロ野球。

巨人ファンの父に連れられて行ったプロ野球はよく分からなかった子どもは、目の前に飛び込んだ彼の本塁打にすっかり魅了されてしまいました。

慕っていた祖母も巨人ファンなのに、そんな感じで自分は中日ドラゴンズのファンとなって今に至ります。

そんな彼が旅立って、もう10年近くになります。

自分が今も後悔しているのが、彼の晩年、地元で店長をしていたお店に足を運ばなかったことです。

あんなに好きだったのに。いつか行こうと思いながら、行けなかった。

これを書いているときにも、苦しい思いになります。

そう考えると、この出来事以外にも「なぜ、しなかったのか」と後悔することは多いです。未来を予期することは本当に難しい。

それでも。

今の自分は、実は奇跡の上に成り立っているのではないか。

そう、思いながら日々を生きていきたい。

そんな風に思っています。

野球というスポーツは何となく知っていた。しかし、その子は自分の知る野球とはどこか違っていて、かなり輝いて見えた。

体が沈み込み、全くのよどみのない投球フォームから繰り出される白球。打席に立てば、自分と同じくらい小さいというのに高々と打球を打ち上げ、外野の頭を越していく。

一人だけ、格が違っていた。いつしか、目が離せなくなり試合が終わるまでフェンスに釘付けになっていた。

――おまえ、ずっと見てたよな。

その少年に声をかけられる。恥ずかしさに顔を紅くしながらも、何とか頷いた。

――よかったら、一緒に野球をやろうぜ!

その日、差し出された手。

小さかったのに、とても大きかったことを今でも鮮明に思い出せる。

『三番、センター佐原くん』

「はっ」

場内のアナウンスに呼ばれて、慌てて立ち上がる。どうやら考え事に夢中になっていたようだ。

目の前で、じっと見つめる少年が一人。見つめる、というよりは睨んでいた。

「大丈夫かよ、おまえ」

「大丈夫だよ、僕は」

相手投手の球筋など、一言二言言葉を交わして打席に向かう。ただ、教えてくれた彼には悪いが大海(ひろみ)は何も聞いていなかった。

その言葉は、彼が予想していた範疇を超えていなかったからだ。

審判に会釈をして打席に立つ。バットをぐるっと大きく回して右打席に構えた。そこで初めて、相手投手と目が合う。

「ああ」

思わず声をあげた。そこにいたのは、まさしく彼であった。

瀬川陸。

大海の幼なじみで、野球の師匠。共に歩み、その背中を追いかけた。

(まさか、こんな日が来るなんて)

あの日、途絶えてしまった道の先。

その先が、今日に繋がっているなんて思いもしなかった。

一球目。

一度、高く足を上げてから沈み込む。左投げのアンダースロー。それだけでも、球界で希有(けう)な存在である。

しかし、それだけでない。

胸元への速球を見逃した。ボール。

中央辺りだろうと目星を付けた球が高めに外れる。球が浮き上がる、なんてのはありえないことなのだが彼の球威がその錯覚を可能にしている。

マウンドにかするぐらい低いところから、真っ直ぐに放り込まれた球は下から跳ね上がってくるように見える。

(ああ、ほんとに投げれるようになったんだ)

しかし、大海はそんな投球を静かに見送ると別のところで感動を覚えていた。

中学最後の試合となったあの日。

大海はマウンドでうずくまりベンチへと下がっていく陸を、ただ黙って見送るしか無かった。

肘の故障。それが、思い描いていた未来を壊した。

大海は声をかけられていた強豪校へと入学した。しかし、同時に誘われていた陸は高校野球に未練を持たないように野球部のない高校に進学したのだ。

少なくとも野球では二度と交わらないだろう。二人はそう思っていた。

チラリとベンチを見る。

訝しげな表情でこちらを見ている少年と目が合った。

陸との対戦の時に、嬉しそうな大海に苦言を呈した人間だ。そんなに憧れてる相手を打てるわけがないと。

――憧れがスタートで何が悪い。僕は、それでここまでやってきたんだ。

大海はそうやって、その意見を突っぱねた。実際、一年生から主軸を任されている実力があるのだから、相手は黙るしかない。

そのせいで、未だに関係がぎこちない。

(でも、そうだな。打たないと)

スコアボードを見る。相手に得点が一つ入っている。観客の誰もが予想していなかった先制点を、大海達は許した。

そして、大海の前の打者は二三振。流れを変えなくてはいけない。

しかし、陸の球はなかなか捕らえきれず、大海は追い込まれた。

勝負の一球。外角低めへの速球。

(いや)

踏み込んでそれを打ちにいった大海のバットから逃げるように球は沈み込む。シンカー。これではバットは届かない、届いたとしても凡打のはずだった。

――おまえ、体大きいんだからもっと振り回せばいいのに。

幼い頃の陸の助言。それを可能にする軸の強さ。体は傾いているのに、バットの速度は変わらない。

快音を残し、振り抜いた。

ふわっと、打ち上がった打球。しかし、なかなか落ちてこない。フェンス際まで追っかけていった選手の目に、スタンドに跳び込む白球が映った。

「よし」

打ったあと、体勢を崩して走り出すのが遅れた大海は打球の行方を確認して小さく拳を握る。

これで同点。この試合は、まだまだ始まったばかりだ。

「いや、あんな球をホームランにするなよ」

陸は目が合った大海にニコッと微笑まれて苦笑いを浮かべる。

「いいぜ、とことんやりあおうってんだな」

受けて立つ。陸は静かに闘志を燃やし、ベンチで祝福されている幼なじみの姿に口端を歪める。

あの日、終わったかと思った道の先。

この交差点から、二人の新しい道が始まるのであった。

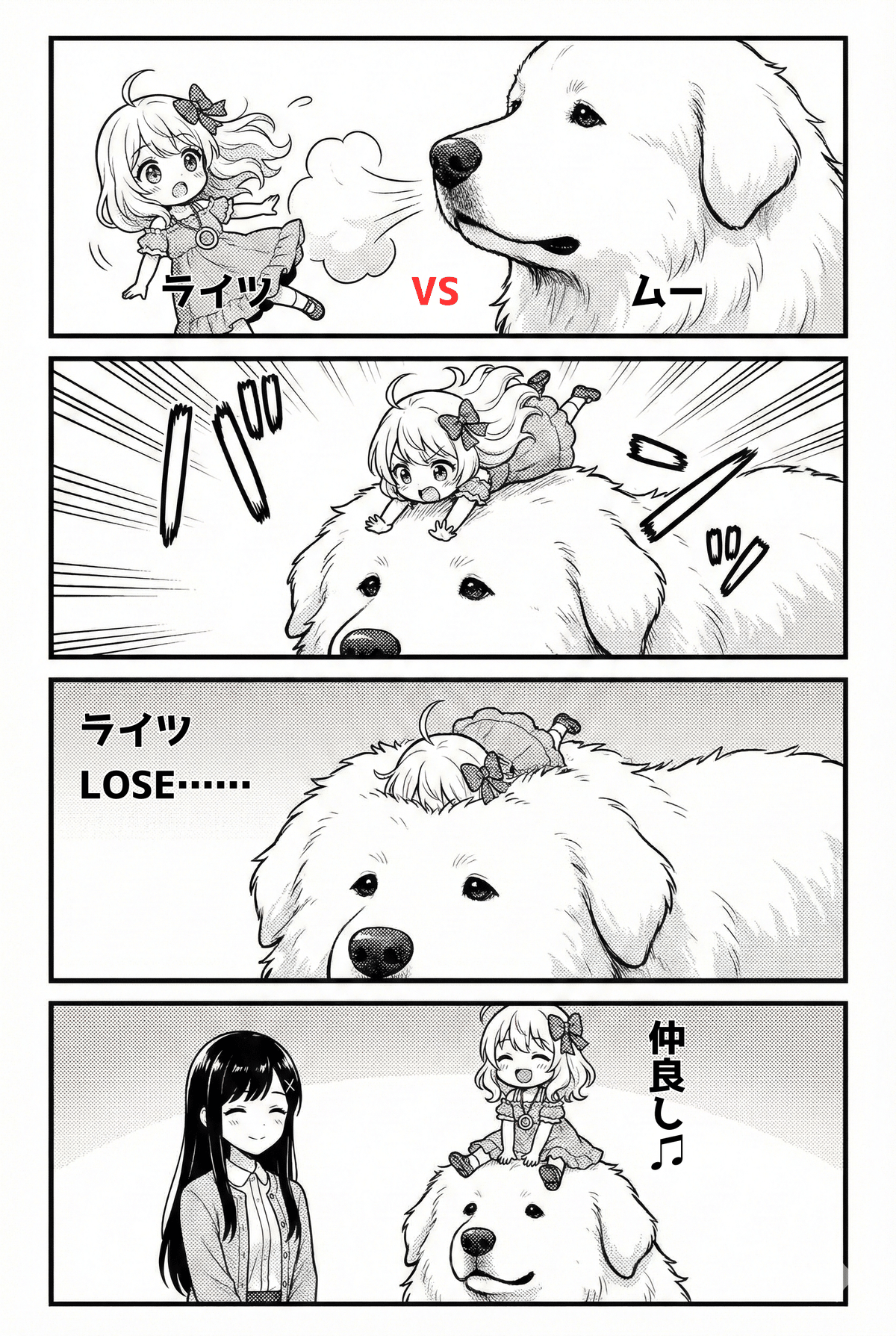

【白のもふもふ】 洋介「気持ちよさそうだな、それ」 優香の飼い犬、ムー。 井上家の人間以外にはあまり心を開かないが、ライツとは仲良し。ライツが頭の上にのるのは洋介とムーだけ。 洋介に懐く姿を見て、優香の家庭教師兼お手伝いで、ムーにいつも引きずられている良美は歯ぎしりしたとかし...